1938年12月1日,叶县抗日民主政府宣布“发行北海币作为法定货币辅助币,与法定货币等值流通,可随时兑换法定货币。 ” 根据这一指示,北海银行正式开业。 由于北海银行持有黄金1000多两,北海币可以随时兑换成黄金。 首批发行的北海币为9.5万元。 主要货币有四种:一元、五角、二角、一角。 流通于蓬莱、黄县、叶县根据地及周边邻县。 1939年冬,北海银行恢复并调回叶县。 当年北海币发行数量达32.41万元。

北海银行印钞厂检验车间

1940年以来,北海银行与敌人展开针锋相对的经济斗争,逐步创建了独立的货币市场。 北海币的发行量逐年增加。 1940年,北海钱币发行791万元,比1939年增长24.4倍。这一年10月,北海银行升格为山东抗日根据地银行,成为全省金融协调机构,并在山东省中部地区设立总公司。 1941年,总局开始印制发行以“山东”地名的北海币。

1940年6月1日,为抵御日本假币,粉碎敌人经济进攻,北海银行清河支行通过“官私合资”筹集股份88720元,在寿光县开业。 发行北海币,可完全兑换法定货币。 。 到1942年2月16日,北海银行清河分行将原有股份转为分红和贸易局股份,成为真正的抗日民主政府公营银行。

北海银行清河支行印钞机

1941年7月,吉鲁边境分局成立,先后印制发行印有“吉鲁边境”字样的北海币。 1944年1月,随着清河区、冀鲁边区合并为渤海区,北海银行清河分行、冀鲁边区分行并入北海银行渤海分行。

1942年2月,莒南筹建滨海印钞厂。 9月,滨海办事处改为滨海分局,陆续发行印有“滨海”字样的北海币。

1942年7月,北海币在渤海、山东、鲁南地区统一发行流通。 当年发行北海币4795万元。

1944年7月,路南分局成立,路南区初期所需的北海钱币由滨海分局拨付使用。 1944年冬,在平邑县天宝山区建成鲁南印钞厂,开始印制发行印有“鲁南”字样的北海钱币。

抗战胜利前,总行发行的山东版北海币和各分局发行的北海币仅限于各地流通。 抗战胜利之际,北海银行宣布,山东各地发行的北海币,不分地域,在全国统一流通。

1938年至1943年,北海币流通量从最初的9.5万元迅速扩大到4984.7万元,增长了523.7%; 1944年发行3.88亿元,到1945年发行量高达15.51亿元,是1943年15.51亿元的31倍。

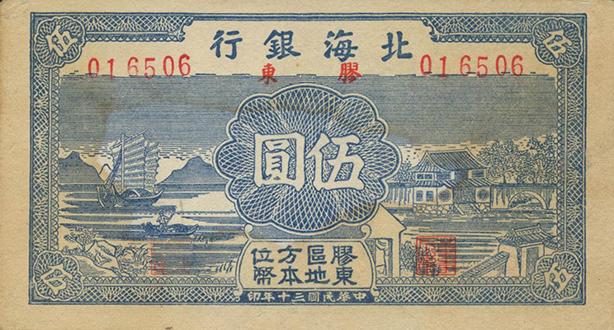

1941年北海银行5元纸币(胶东地区)

1943年北海银行5元(渤海地区)

“山东”地名版北海钱币

1、北海币:从法币到有“料”担保的本位币

北海银行准备在叶县开业时,计划以股份公司的形式在全县范围内IPO筹集资金,并成立董事会。 胶东专委会认定北海银行为公私合营银行,同意该银行资本金为25万元。 第五支队指挥部出资公股7.5万元,民间股17.5万元。 叶县(6.5万元)、黄县(5.5万元)、蓬莱(5.5万元)县财委负责筹集资金。 三县财委采用动员与分配相结合的方式入股,主要针对当地大商会和地方士绅,也动员农村群众。 筹款工作主要是通过区行政机构将资金发放到各村,再由村公所将资金发放到户。 经充分调动后,实际筹集资金101336元,其中叶县55672元,黄县45664元。 蓬菜和第五支队司令部因战事影响未能投降。

1943年,山东抗日根据地成立工商局,领导货币对敌斗争。 在“纸币的基础保障是材料”的思想指导下,工商局严格执行“价格本位”的货币发行准备制度,要求发行的货币不得使用金、银、外国货币。兑换作为储备,但以物资作为储备,严格控制货币发行数量。 随着物价涨跌,工商局随时处理供应,调整流通货币数量,保持币值和物价的稳定。 这一制度保证了该地区流通的北海币与商品价格相关,市场上流通的北海币数量是根据当时的物价水平确定的,从而保持了币值的稳定。

北海银行发行的北海币50%上缴工商局,用于粮食、棉花、盐、花生油等重要物资的收购和储存。 如果物价上涨,就意味着市场上的货币供应量大于物质流通的实际需求。 工商局将把这些储存的物资变卖,并提取北海币,使货币和物资之间的供求恢复平衡。 稳定状态。 如果物价下跌,就意味着货币供应量小于物质流通的实际需求。 通过发行北海币购买物资来扩大北海币的数量,将使供需恢复到平衡稳定的状态,从而保证物价处于合理稳定的状态。 北海银行意识到,用生活必需品作为货币发行储备,比饥寒交迫、衣不蔽体的金银更有现实保障。 战争期间,老百姓关心的不是通过边境货币能够换取多少金银,而是能够换取多少金银。 有多少美元或英镑可以兑换食物、棉花和其他生存必需品? 用材料作为发行准备,北海币的币值就会稳定,人民群众的利益就会得到保障,北海币在山东全境的流通也就水到渠成。

2、北海银行大面额本票发行

1943年,“消灭”斗争全面展开,北海银行试图以北海币代替法定货币。 但由于当时印刷设备简陋,北海钱币的供应量跟不上迅速扩大的市场需求,北海钱币流通量严重不足。 为摆脱货币流通严重不足的制约,北海银行胶东分行、清河分行、渤海分行先后发行了北海银行大面额本票替代现金。

1943年,北海银行胶东分行发行了北海银行本票,规定了本票的发行和使用。 具体内容如下: 一、北海银行本票是银行发行的代替市场上现金的票据。 流通工具和支付工具; 其次,本票有固定面额,有一百元、五百元、千元等。 第三,本票与其他票据不同。 转账时背面不需要盖章或签名,并且可以兑现账单。 。 当年发行本票155.7万元,1944年上半年又发行本票682.7万元。

1944年春,北海银行清河分行与冀鲁边分行合并为渤海分行后,渤海分行发行了北海银行百元本票。

1945年6月至9月,北海银行共发行五百元本票1945万元,千元本票1080万元。 1945年8月1日,山东抗日根据地决定统一货币管理。 北海银行要求各地对已开具的期票进行限期催收。 流通市场上的本票已全部回收兑付。

3、发起与法币争夺本位货币地位的“立法”之争

全面抗战初期,法币在国统区、根据地流通,在敌占区也可以使用。 它是根据地用于结算对外交易的主要货币。 1941年至1943年,北海币逐渐占据货币使用和流通领域,与法定货币争夺本位币地位。

日军向根据地倾注法币并掠夺物资

太平洋战争爆发后,存放在上海、天津等租界的外国银行的法币超过70亿元落入侵华日军手中。 侵略性的日军已经无法在国际市场上将法币兑换成英镑和美元,于是疯狂地将大量法币涌入根据地,掠夺物资。 当时,山东抗日根据地人口只有1000万,突然就有数亿法币流入。 通货膨胀、法币贬值等经济问题接踵而至。 北海币随行就市,币值也随之下跌。 随着当地物价飞涨,大量物资外流。 要摆脱严重的经济威胁,北海币必须与法定货币脱钩,与币值脱钩。 山东抗日根据地迅速作出决定,加大力度确立北海元本位货币地位,明确停用法定货币、取缔假钞,对日军发动了经济战。

确立北海币为本位货币,实行法币贬值或降价政策。

1942年1月,山东战时工作执行委员会财务处发出指示:“各地区应迅速确定北票、民主政权发行的纸币为本位货币,按30%、20%、或 10% 折扣。” 但北海币作为法币的辅助货币发行,很难摆脱对法币的依赖。 可想而知,想要排挤法币,成为独立的本位货币,是多么困难。

1942年4月1日起,南京伪政权压制法定货币价格。 5月,停止沦陷区“中央”、“中农”法定货币流通,意图将大量法定货币倾销到抗日根据地。 为应对法币不断涌入,粉碎日伪对根据地掠夺物资的阴谋,4月份,山东分院财务委员会、省战时工作推进委员会先后发出指示命令,要求北海银行实行法币贬值或减少、逐步禁止法币流通的政策,将扩大北海币的流通范围。

山东省分行财委密切关注,于5月29日迅速下发《关于法币问题的指导意见》,要求各地统一监管贸易,严格执行易货贸易,防止法币流入和物资低价外流,并立即宣布,北海票将成为山东抗日根据地的本位货币。 自7月1日起,所有军政、民间交易、借贷契约均以北海币计算。

在山东省分院和山东省战时工作实施委员会的统一部署和领导下,各地开展“除法”斗争。 但1942年的“消灭”斗争只在胶东等部分地区取得了初步胜利,而且极不稳定。 大部分地区,物价仍在飞涨,法币不断流入,物资不断流出。 经济危机非常严重。

打赢“整理”主动战,法币加速退出基础市场

山东分行总结经济战争、金融战争的经验教训,于1943年7月9日发出《关于暂停发行法定货币的指示》,发动了第二次“消灭”斗争。 号召全体党员带头不使用、不接受法定货币,以身作则禁止法定货币,宣传发动群众限期将法定货币兑换成当地货币。 北海银行将其控制的大量法币投入敌占区、游击区换取物资,避免法币价格下跌造成损失; 同时,还加大对敌占区、游击区农民、渔民、盐民的贷款力度,使北海币的流通面积和流通量不断扩大。

暂停使用法定货币的政策决定,加上深入的政治动员和宣传教育,得到了广大群众的积极响应和支持。 不到一个月的时间,数千万法币被挤出基础市场,北海币价值上涨,市场价格下跌。 随后,“排外”斗争在各地取得接连胜利。 到1943年,至少有6亿元人民币的法定货币被驱逐。

到1944年7月,山东抗日根据地统一货币制度取得了显著成效。 北海币成为根据地市场上唯一的本位货币。 游击区的流通量达到了75%,敌占区的货币使用份额达到了44.3%,这是相当多的。 市场上近一半的交易都使用北海币。 根据地物价不但没有继续上涨,反而下降了30%至40%。 山东抗日民主政府已基本掌握了山东抗日根据地的货币发行权和金融主导权。 抗战胜利前夕,市场上流通的北海币总计约7亿枚。 1945年8月1日,山东省财政委员会决定,全省各地区发行的北海币不分地区统一流通。 至此,中国共产党领导的独立本位货币市场在山东已经奠定了坚实的基础。