一位研究员向《中国新闻周刊》提到,事实上,大学学费长期以来一直处于低位,大学学费并不像幼儿园那么高。 但与许多国家不同的是,我们的大学肩负着普世使命。 学费是否应该增加以及如何增加? 有学者指出,应判断底层民众的承受能力,准确审计高校支出,防止账目混乱。

学费“普遍上涨”

要办一所成功的大学,光有钱是不够的,但没有钱就永远不可能。 在我国,大多数大学都是公立大学,绝大多数名校也是公立大学。 学校的主要收入来自财政支持,但差距明显。

对于学生来说,不得不面对的一个现实是公立学校的学费也要上涨。

近期,上海师范大学、上海机电学院等上海多所高校纷纷发布调整学费基准的通知。 文科基准学费为6500元/生每学年,理科、工科、体育类基准学费为7000元/生,艺术类基准学费为13000元/生。 中外合作专业按照基准学费进行调整。

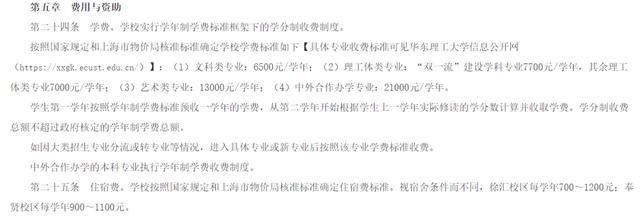

华东理工大学将部分理科、工科、体育专业新生学费提高54%至每学年7700元,文科专业学费提高30%至每学年6500元学年。

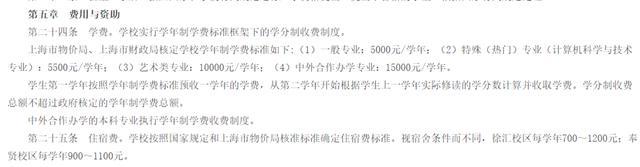

华东理工大学2022年本科生收费标准

华东理工大学2023年本科生收费标准

上海电力大学理工科专业学费同比上涨40%至每学年7000元,管理、经济、文学专业学费同比上涨30%至每学年6500元。

此前,上海发布《关于优化本市公办大学本科、专科学费形成机制的通知》指出,普通高校学科类别将分为“文、理、工、文”四大类。体育、医学、艺术”实行分类收费。 。 文科科目基准学费不超过6500元/生·学年; 理科、工程科、体育科的基准学费不超过7000元/生·学年; 医学类基准学费不超过7400元/生·学年; 艺术类学科学费基准不得超过7400元/生·学年。 最高标准为每生每学年不超过13000元。

除上海外,四川、吉林今年也将上调学费。 今年1月18日,四川省发展和改革委员会发布《关于召开四川省公立普通高校调整学费标准听证会的公告(第二次)》称,自2023年秋季起,文科、普通高等学校学费科学和工程将同步。 费用上涨1100元,分别为4800元/年、5200元/年; 医疗费提高到5800元/年。 从具体院校来看,部分专业增幅高达41%。

3月17日,吉林省发展改革委印发通知,自今年秋季招生起,对全省公办高校本科生学费实施结构性调整。 人文学科学费提高到4600元/年,社科类学费提高到4800元/年,理农体类学费提高到5000元/年,工科类学费提高到5400元/年。

《中国新闻周刊》注意到,多地还对指定高校和学科实行按服务收费政策。 比如,吉林省提到要明确支持和衔接双一流建设。 在基本学费基础上,附属高校学费涨幅不超过15%,国家和省一流专业学费涨幅不超过10%。 总之,允许一些重点学校和重点专业有较高的涨幅。

今年4月,上海市发改委就本轮“普遍学费上涨”原因举行听证会。 据当地媒体报道,与会者对该计划表示总体支持,并认为目前的学费标准已经实施了20多年。 当前高等教育教学培养模式、专业设置、办学成本、社会需求等都发生了变化。 优化现行收费政策,有利于推动本市高等教育高质量发展。

涨价从何而来?

公立大学是非营利机构,学费调整引发了人们对高等教育包容性的担忧。 有人担心,学费上涨可能会限制一些家庭的孩子接受高等教育的机会,从而削弱社会公平和机会均等。

对于一些学生来说,这种调整也意味着他们需要更多地思考如何应对学费上涨的压力。 一些学生可能面临增加的贷款要求或需要寻找兼职工作以减轻经济负担。 这可能会给他们的学术和个人发展带来额外的挑战。

事实上,高校学费上涨并不是什么新鲜事。 新世纪以来,我国高校最大的学费涨幅发生在2014年左右。2007年,我国高校学费涨幅超过60%,教育部要求五年内高校学费不得上涨年。 然而,“限价令”到期后,却出现了“报复性”上涨。 《中国新闻周刊》指出,早在2007年,全国高校债务就达2000亿元。

可见,高校有非常明显的提高学费的“冲动”。 近年来,广东、天津、浙江、江苏、河南、辽宁、浙江等多省份宣布上调大学学费。

财政部、教育部2022年6月印发的《高等学校财务制度》提到,我国高校收入按优先顺序列出,分为:(一)财政补贴收入,包括财政性教育经费、财政性科研经费、其他财政收入; (二)营业收入,包括教育收入(学费、考试费等)和科研收入; (三)上级补贴收入; (四)所属单位的收入; (五)营业收入,即教学收入、科学研究及其辅助活动收入、非独立核算经营活动取得的收入等; (六)其他收入,包括投资收入、利息收入、捐赠收入、非级财政补贴收入等。

教育部国家教育发展研究中心机构办公室主任王峰曾介绍经费来源:“高等学校的经济来源一般包括:学费/校办企业/国家财政拨款对于重点大学来说,后三个来源是非常充足的,而对于普通大学来说,可能只依靠学费和财政拨款,但财政拨款不足,只能提高学费。 ”

教育部公开信息显示,2023年教育部财政拨款1354.7亿元,比2022年减少24.7亿元。这主要是国家发展和改革部门安排的基本建设支出减少所致。 高等教育支出预算1025.6亿元,比2022年实施的财政拨款减少39.6亿元,主要原因是国家发展改革部门安排的基本建设支出减少。

同时,根据教育部直属高校公布的2023年预算,不少高校的经费总额较去年大幅增长。

据统计,清华大学首次突破400亿,达410.93亿元; 排名第二的是浙江大学,首次突破300亿,经费总额309.01亿元; 其次是上海交通大学(265.16亿)和北京大学(222.47亿),这四所大学的经费总额超过200亿元。

维持学校的运作需要非常高的成本。 一位高等教育研究学者告诉《中国新闻周刊》,财政拨款,即资金,大部分是“按人头收费”,用于教师和科研。 学生自己缴纳的学费实际上是学生自己花的。 目前的学费增长主要取决于经济发展。 随着成本不断上升,学校也必须想办法解决成本问题。

“在中国这样的公立体系中,应该增加的是研究生学费。一方面会增加研究生教育成本,另一方面会提高研究生教育质量。” 该学者认为,研究生教育并不适合所有人,是一种高层次的培训。

该学者还提到,中国高等教育招生规模现已实现全民化,约57%的适龄人口可以上大学。 在发达国家,这一数字一般达到70%至80%。 在此背景下,未来升学率肯定会提高。 他对本科生学费上涨表示保留。

如何增加呢?

为了控制高校学费上涨,2015年,教育部要求高校学费不得超过学生人均培养费用的25%。

学者潘松健曾指出,我国高校学费定价仍以成本为主。 相关法律规定决定了我国高校学费的定价不能基于其他基础——如教育价格的供求关系、人均可支配收入、受教育者的预期收入等。 等待。

对于本轮涨价,上海方面提到,学费标准的提高主要是需要完善费用分摊机制。

相关文件称,根据成本监督检查结果,2019年至2021年监测审计的上海10所高校生均教育培训费用约为6.4万元,学费占比约为8.4每个学生平均每年教育和培训费用的百分比。 这明显低于规定的“学费占生均教育培训费用比例不得超过25%”的上限。

《中国新闻周刊》注意到,大部分相关省份针对不同专业制定了不同的学费标准,涨幅不等。

一所大学的“质量”直接关系到学生的未来,教育经费是不可回避的因素。 数据显示,2022年,高等教育毛入学率为59.6%,比上年提高1.8个百分点。 对于涨价,网友态度不一。 有网友认为,至少还是比在国外很多大学读书便宜。

潘松坚曾经讨论过这个话题。 培训费用上涨的趋势无法遏制,由此带来的学费刚性上涨趋势也无法缓解。 陷入“培训费用扩大→学费上涨→高校支出扩大→培训费用再次扩大→新一轮学费上涨”。 。

中国人民大学教育学院教授程方平表示,各地对于提高学费要特别谨慎。

“总体成本在增加,老百姓分担的份额也在增加,这也是合理的原因。”程方平说。 但地方政府在下发相关文件前必须严格征求有关方面的意见。 对于绝大多数老百姓上大学来说,有一个承受能力的判断,“要特别考虑中产阶级以下人群的承受能力”。 程方平告诉《中国新闻周刊》。

21世纪教育研究所所长熊丙奇向《中国新闻周刊》介绍,发达国家对公立大学确定了两个“25%”的学费标准,即受教育者承担的生均费用比例为25%。 例如,每名学生的培训费用为3万元,学费标准不得超过7500元; 二是大学学费支出不得超过人均可支配收入的25%。 超过这个比例就会排挤其他国民消费支出。 计算两个25%,取最小值作为确定学费标准的依据。

他表示,根据国家统计局数据,2022年我国居民人均可支配收入为3.69万元。 其中,城镇居民人均可支配收入4.9万元,农村居民人均可支配收入2万元。 以此计算,7700元的学费约占全国居民人均可支配收入的21%,但占农村居民人均可支配收入的38.5%。

对此,一些地方表示将通过助学金、贷款等方式保障家庭经济困难大学生入学。

也有观点认为,各界对公立大学学费上涨的批评,主要是因为学费的用途没有依法向社会公开,生均培养成本过高。成为“混乱的账户”。 从学生群体的经历来看,也可能存在“学费涨了但服务没有改善”的情况。

程方平指出,各地要对高校支出成本进行精准审计,“看看有没有乱花钱的情况”。

程方平认为,有些地方奉行“GDP主义”,认为花钱就能建一所世界名校。 “现在看来,我们很多大学的建设都超标了,他们往往有上千亩的校园,还有几栋豪华的教学楼,无论国家补贴用在哪里,如果基础设施耗尽了,那么学费就贵了。”肯定会上涨。”

“古语有云,‘所谓伟人,不在于一栋楼,而在于一个大师。’”程方平说,“有些地方不应该太注重高端,现在是大众化的高端。”教育。基础一定要好,不是光靠培养大家都成为大学生,钱堆起来是不可能发展的。”