20世纪60年代,由于国内稀土生产工艺和技术非常落后,美国垄断了该时期全球稀土资源的供应。 我国只能低价向国外出口稀土矿,然后高价进口稀土产品。 一些国家将稀土生产技术视为高度机密,对中国实施封锁。 对于如此重要的矿产资源,中国只能将其作为最原始的原材料,低价出售给掌握核心开发利用技术的国家。 严峻的现实迫使我国加快稀土分离提纯技术的发展。

关键时刻,总有一些“脊梁”挺身而出。 1972年,“中国稀土之父”徐光宪在中国稀土分离提纯技术领域开始了“史无前例”的尝试。 17种稀土元素的化学性质非常相似,分离提纯难度很大。 当时国际上稀土分离的主流选择是“离子交换法”和“分级结晶法”。 这两种方法的分离成本都很高,且提取的稀土元素纯度较低,不适合大规模工业生产。

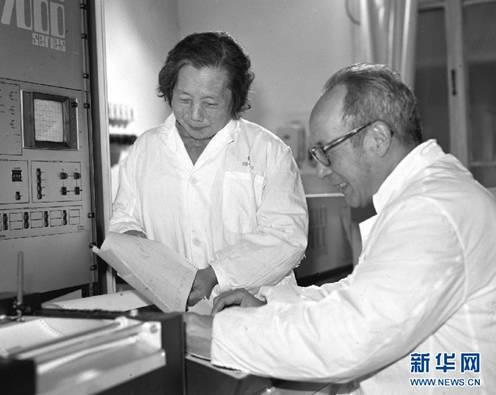

“中国稀土之父”徐光宪夫妇在实验室工作

徐光宪等人第一次使用了研究多年的提取技术,最终出色地完成了这项紧急军事任务。 镨、钕分离系数打破世界纪录,在国际上首次实现了利用推拉系统高效萃取分离稀土的工业化生产。

1990年后,“市场化改革”成为中国最耀眼的词。 国有中小型企业普遍通过引进外资或民间资本改制为私营企业。 “利润最大化”成为公开声明和行动目标。 “有水则快流”成为大多数制造企业的行动指南。

稀土行业当时是高利润行业,地方和私营企业纷纷涌入。在计划体制下,“中国稀土之父”徐光宪发明的生产工艺并没有得到专利保护。 国企技术人员“跳槽”引发技术溢出,稀土生产门槛大幅降低,无数稀土生产企业涌现。 在“开放”的旗帜下,中国几乎采取了开放生产、开放供应的政策。 在短期利润的诱惑下,中国稀土产量和出口量同步扩大。 当时的中国并没有认识到稀土资源的重要性和战略性,甚至依赖稀土出口作为主要的外汇来源。

20世纪80年代初,中国单一稀土产量约为20吨。 2006年达到8万吨,约为20世纪80年代初的4000倍! 中国稀土年产量已占世界稀土产量的90%; 在巨大产能的带动下,1990年至2005年,中国稀土出口量增长近10倍,占全球出口总量的80%,成为全球稀土成品的主要制造国。 主要资源供给区。

非法开采稀土触目惊心!

出口量大幅增长的背后,是无数稀土企业之间的恶性竞争。 相互讨价还价已成为市场常态,导致国际稀土价格大幅下跌。 1990年至2005年,稀土矿价格从11700美元/吨跌至7430美元/吨,国际单一稀土价格下跌30%-40%。 价格下跌导致稀土生产企业更多地依赖规模扩张。 2005年,中国稀土冶炼分离年产能达到20万吨,是世界年工业需求量的两倍多。

很难想象,作为战略资源的稀土金属,实际上正在经历一场恶性的价格战。 中国企业实际上正在敞开国门,不惜一切代价向世界供应战略资源!

那时的中国稀土,真的是被当作泥土,低价出售。

美日欧趁机“抢夺”中国

当中国稀土产量快速扩张、价格持续下跌,为美国、日本加快发展高科技稀土材料及相关产品创造了条件,也为这些国家的所谓稀土提供了天赐良机。 “战略储备”。

他们开始加紧采收中国羊毛。

在全球对高科技电子、激光、通信、超导等材料的需求呈指数级增长的同时,美国、日本等发达国家不断加大稀土金属技术创新力度,推出大量高科技军工产品。依赖稀土资源的装备。 另一方面,加快稀土资源战略储备步伐。

20世纪90年代,美国、澳大利亚、加拿大等拥有稀土矿的国家普遍实施限制或停止本国稀土矿开发的政策,转而从我国进口作为战略储备。 事实上,从上图我们可以看到,美国拥有1300万吨稀土储量,约占全球储量的10%。 算是比较丰富的了。 然而,美国并不开采自己的稀土矿。 相反,它封存了该国最大的稀土矿。 稀土矿芒廷帕斯矿已全面停止钼的生产和其他稀土矿的开采,每年从我国进口大量稀土用于战略储备。

其结果是,美国、日本等国购买储备的优质单一稀土至少可以用于工业生产20年(有媒体报道为40多年)。 发达国家的资源贸易和生产公司完全控制了国际稀土价格,而我国稀土储量却迅速锐减。

据香港《文汇报》报道,十多年前,中国稀土储量接近世界总量的90%,但现在不足50%。 国土资源部数据显示,到2020年,我国现代化建设所需的45种主要矿产资源中,只有6种能够保证需求。 按照目前的开采和出口规模,30-50年内中国将从钨矿、锑矿、稀土矿资源大国变成稀土矿资源小国。

为中国稀土行业做出巨大贡献的徐光宪院士曾感伤地说:“稀土资源非常珍贵,特别是南方五省,都是非常珍贵的中重稀土。工业储量为1.5万吨,现在已经开采了90%以上。” 一万吨,只剩下六十万吨了。 如果不加以保护,按照现在的开采速度,10年后就会被开采完! 到时候,我们就需要从美国、日本购买,他们可能会加价几百倍、几千倍卖给我们!”

更令人痛心的是,我们国家开放低价供应世界稀土资源。 我们不仅没有得到美国、日本、欧洲的理解和尊重,反而变本加厉。

当中国出于规范开采、保护环境等考虑,采取相应的出口配额、出口限制等措施减少稀土出口时,美国、日本、欧洲也坐不住了。 从2009年开始,他们开始以中国的原材料管制为借口。 向世界贸易组织提起诉讼。

2010年10月,稀土进口大国日本驻华大使丹羽宇一郎召见美国、英国、德国、法国等国大使,要求中国放宽稀土元素出口管制。 当年12月,中国公布2011年第一批稀土出口配额后,美国、日本、欧洲均“表示担忧”。

7月5日,世贸组织宣布中国违反9种原材料出口限制后,申诉方之一欧盟当天立即发表声明表示欢迎。

美国、日本、欧洲等国也一直指责中国推高国际市场价格,损害西方企业数十亿美元的贸易额。 欧盟还抱怨称,受中国限制原材料出口政策影响的企业产值约占欧盟工业总产值的4%,涉及员工约50万人。 因此,他们认为应该趁热打铁,继续起诉中国违反稀土出口限制的行为,以保证各国对稀土的需求。

随后几年,美国、日本、欧洲也不时向世贸组织就稀土出口限制问题起诉中国。 世贸组织基本上做出了对中国不利的裁决。

有学者表示,“世界(稀土)每年只需要12万吨,这是一个很小的量,而且很多都是有战略远见的国家储备的……那些真正需要(稀土)的应用大国有他们已经在中国以低价拥有大量稀土储备,所以中国目前对稀土的监管根本不会对他们构成威胁。 他们炒作的其实是希望中国继续以不合理的价格向他们供应稀土,同时消耗中国独特的优势战略资源……这正是几个主要稀土进口国与中国竞争的方式。”

这种强盗逻辑,连自己人都受不了。 德国《南德意志报》发表评论指出,西方发达国家为世贸组织裁决欢呼是不恰当的,甚至是虚伪的,因为多年来,世界一直受益于中国以极低价格供应稀土。 。

经济战略研究所所长普雷斯托维茨认为,中国限制稀土出口的长期经济战略是摆脱纯粹大宗商品供应商的地位,生产高附加值、高技术含量、高技术熟练度的产品。 英国和美国历史上都曾这样做过。 通过这种方式致富的国家现在认为这样的事情是非法的,这听起来很不合理。

稀土绝对不能再贱卖了!

稀土的过度开采和低价出口,带来的不仅是战略资源流失、环境破坏、在世贸组织中“无话可说”,更是“资源诅咒”。

我们都知道,发达国家经济崛起的秘诀之一,就是将重要资源投入到高端经济活动中,作为生产所需的原材料。 也就是说,刀刃上必须使用好钢材。 从经济史来看,重要的自然资源几乎一直对发达国家工业化的腾飞发挥着巨大的推动作用。

比如,第一次工业革命的基本能源煤炭,在英国工业区的矿藏中密集分布,为英国早期工业革命注入了源源不断的动力。 畅销书《当中国统治世界》的作者马丁·雅克认为,19世纪工业革命之所以发生在英国而不是其他国家,是因为英国当时发现了大量煤炭,突破了工业化的能源瓶颈。 在美国,丰富的土地、矿藏、森林等资源是有利于美国内战后经济快速增长的主要特征之一。

英国工业革命(图片来自网络)

发达国家都高度重视重要资源对工业化崛起的巨大作用。 历史上,他们严格限制甚至禁止国内未加工原材料的出口。 例如,从15世纪末开始,为了发展当时国际竞争的支柱产业——毛纺织业,英国政府制定了严格的法律:除羊毛外,还出口羊、羊毛、禁止使用精纺纱、漂白泥等。 在名单上。 法律的执行非常严格。 第一个犯者将被砍掉左手,第二个犯者将被处决。

发达国家在限制国内资源出口的同时,也尽可能地控制原材料来源。 建立殖民地是实现这一目标的主要手段。 通过向殖民地“进口原材料,出口成品”,英国成功崛起为第一个工业化国家,并长期保持了世界霸主的地位。 美国后来效仿英国“进口原材料、出口成品”的重商主义政策,逐渐取代了英国的世界霸权。 时至今日,美国仍深受此类政策的影响。 例如,20世纪70年代和80年代,新自由主义政策迫使拉美国家放弃工业化并恢复原材料出口。

英美的崛起都将最重要的自然资源投入到了代表最先进生产力的生产活动中。 他们还抓住了以煤炭和石油为主要能源的两次技术革命,成为世界霸主。 纵观那些成功摆脱“资源诅咒”陷阱的国家,基本上都是有意识地采取了这样的战略。

我们来看看历史上的西班牙。 它曾经通过从美洲殖民地掠夺大量金银而致富。 然而,由于缺乏成熟的工业体系,西班牙不得不出口自然资源和其他初级产品,以从其他国家获得工业制成品。 这导致了国家的衰落。 西班牙财政部长路易斯·奥尔蒂斯在1558年给国王菲利普二世的一份备忘录中写道:“(荷兰人)只花一弗罗林购买来自西班牙和西印度群岛的原材料,尤其是来自西班牙和西印度群岛的原材料。” 是丝绸、铁和染料,但他们把成品以10到100弗罗林的价格卖回西班牙。 就这样,欧洲其他国家给西班牙带来的羞辱,比西班牙给印第安人带来的羞辱还要多。 这是一种侮辱。 西班牙人用大致等值的小饰品(从印第安人那里)换取金银,却以高昂的价格买回了自己的原材料,这让西班牙人成为全欧洲的笑柄。”

可见,出口初级资源不仅不能使人民富裕,还可能导致强国的衰落。 当今存在的所谓“资源诅咒”现象也说明,许多资源丰富的国家并没有因此而致富,反而产生了严重的经济社会问题。

虽然我国不是一个以出口自然资源为主的经济体,但“资源诅咒”现象在我国稀土等稀有金属行业已经普遍存在。 长期以来,国家利益、地方利益和个人愿望在稀土等稀有金属资源问题上始终存在矛盾。 无法统一,我国稀土不但无法像中东石油那样获得高额利润,反而被美国、日本等一些国家刻意大量低价收购。

更为严重的是,我国稀土行业的技术进步大部分发生在稀土开采、冶炼和深加工等初级生产环节,外资对此兴趣不大或利润较低,而在更高端的应用领域,几乎看不到我们的国家。 基本被外资控制,因此稀土从原材料到成品的定价权都牢牢掌握在外国人手中。 此外,这种技术进步也为外国抢夺我国廉价稀土资源打开了大门。

稀土在军事、工业、农业等方面的战略地位目前难以替代。 这意味着,至少在未来新技术革命后的相当长一段时间内,稀土在高端生产活动中的重要地位将难以撼动。 其技术应用领域也将成为各国抢占高端生产活动的“必争之地”。 目前,美国确定的35种战略元素和日本选定的26种高科技元素均包含稀土元素。 日本、英国、法国、德国等工业发达国家都缺乏稀土资源,但都拥有世界一流的资源。 稀土应用技术。 这些国家将稀土视为对本国经济和技术发展具有重要作用的战略要素。