【本专栏内容由新加坡交易所SGX独家赞助】本文来自玄言环球宏观,发表于《中国外汇》2019年第7期,作者:谢亚轩团队。 如需转载,请联系原作者。 更多精彩内容请下载扑克财经App(iOS、Android版本均可下载)。

核心思想

“侧看,岭如峰。” 回顾人民币汇率改革40年,不同的人会有不同的看法和看法。 如果说这篇文章对人民币汇率改革40年的看法有什么特别之处的话,我认为:

第一,把人民币汇率改革视为一个持续的过程。 想要全面准确地了解2015年汇改,首先要准确了解2005年汇改; 要想准确理解2005年汇改,必须先准确理解1994年汇改; 而要准确理解1994年汇率改革,首先要准确理解1994年汇率改革。 准确认识1981年开始的汇率双轨制改革。

二是从全球视角看待中国汇率改革。 从这个角度来看,人民币汇率改革是被动受到美元强弱这个巨大外部周期影响的。 1994年,汇改恰逢美元指数下跌的“天赐良机”,但2015年,汇改却遭遇了二十年的强势美元。 如今,人民币不再只是外部冲击的被动接受者,而是与美元、欧元、日元等主要货币形成了互动反馈关系。

继续走汇率改革的道路,下一步就是要实现人民币汇率更大波动,打破价格禁忌,能涨能跌,真正实现市场主导的双向波动。

我一直强调,要想全面、准确地了解2015年汇改,首先要准确地了解2005年汇改; 要想准确理解2005年汇改,必须先准确理解1994年汇改; 而要准确认识1994年的汇率改革要改变,首先要准确认识1981年开始的汇率双轨制改革。在改革开放40周年之际,回顾2017年的改革之路从“过去”的角度看待人民币汇率可以引发更多有益的思考。

改革开放40年来,人民币汇率改革可分为五个阶段:

1、第一阶段:改革开放初期至1980年

人民币与一篮子货币挂钩。 1981年之前,美元指数呈下降趋势,因此人民币兑美元汇率从1977年的1.755上升到1980年底的1.534。虽然现阶段的人民币汇率制度不是固定汇率,它不盯住美元,是单一的汇率制度,汇率只是整个计划经济体制的一部分,是对资源配置影响最小的一颗“螺丝钉”。 这就是40年来人民币汇率改革的初始状态,是改革路径的起点。

思路一:人民币汇率形成机制改革是我国经济市场化改革的重要组成部分。

回顾人民币汇率形成机制的整个改革过程,我们可以看到,汇率改革的目的是明确的,市场化始终是目标,即使在重大的内外冲击下也不会动摇。 对此,中国社会科学院党组书记谢伏瞻研究员在2018年8月的《人民币汇率改革的进程、成效和经验》主题演讲中给出了非常明确的解释。推荐阅读,此处不再重复。

2、第二阶段:1981年至1993年

人民币汇率实行双轨制:1981年至1984年实行官方汇率与贸易外汇内部结算价平行的双轨制。 1985年至1993年实行官方汇率与外汇调整结算价平行的双轨制。 1981年至1984年,人民币兑美元官方汇率为1.5。 同时,为调动外贸企业出口创汇积极性,贸易外汇内部结算价确定为2.8。 1985年1月1日,我国宣布取消贸易外汇内部结算价,将官方外汇报价统一为贸易外汇内部结算价。 水平并实行单一汇率。 此后,官方外汇汇率逐步提高,1985年10月升至3.2,1986年7月升至3.7,1989年11月升至4.72,1990年12月升至5.21,1991年11月升至5.40。到1993年12月,人民币/人民币官方汇率美元汇率在5.79左右。 1985年11月建立外汇调节市场,允许深圳、珠海、厦门、汕头四个经济特区的外商投资企业和中资企业按照约定的汇率在中心买卖留存外汇。由双方。

1988年,政府允许保留外汇利润的内地企业在外汇掉期中心买卖外汇。 调节中心汇率始终高于官方汇率,并且还呈现贬值趋势,从1985年的5.2左右下降到1993年底的8.7左右。处于实行汇率双轨制阶段制度上,国内宏观经济形势,特别是通货膨胀形势,对人民币汇率水平有重大影响; 同时,汇率调整对资源配置的影响明显加大,与外贸收支变化的相关性增强。 人民币名义有效汇率和实际有效汇率逐步回落,汇率高估现象逐步得到纠正。 1993年7月,央行首次通过出售外汇储备改变市场供求的方式调控外汇市场,将人民币汇率稳定在8.7左右。

思考二:选择人民币汇率改革的最佳时机可能是一个伪命题。

在研究领域,对于汇率形成机制改革的时机,存在两种观点。 艾兴格林认为,在经济形势良好、升值趋势已形成的情况下,应推进汇率市场化改革。 中国2005年至2015年的汇率改革就是如此。Detragiache等人发现,1980年至2005年间,“退出”固定汇率往往是在贬值压力下实现的,只有“穷人”才需要考虑改变。 他们认为,在升值趋势下,很难实施真正的改革。 中国1994年和2015年的汇率改革实践在一定程度上可以作为这一观点的注脚。 中国的汇率改革进程表明,一方面,升值预期和贬值预期可能是人民币走向浮动汇率的必要过程和经验;另一方面,升值预期和贬值预期可能是人民币走向浮动汇率的必要过程和经验。 另一方面,国内外形势复杂多变,“人算不如天算”。 与其一次次错失机会,不如制定计划、果断行动。

3、第三阶段:1994年至2005年7月

1994年1月1日,中国人民银行废除了长期以来实行的汇率双轨制,实现了汇率的统一,开始公布人民币对美元的参考汇率人民币兑美元日波动幅度控制在±0.3%以内。 还有建立银行间外汇市场、结售汇体系等一系列制度安排的支撑。 1994年的汇率统一改革是党的十四届三中全会确定的全面深化以市场经济为导向的社会主义市场经济体制改革的重要组成部分。 这也是当年金融体系改革的一个组成部分。 核心目的是充分发挥市场在资源中的作用。 金融改革发挥基础性配置作用,服务实体经济发展。 央行结合此前官方汇率5.8和调整中心汇率8.6,将人民币参考汇率定为8.68。

从历史来看,双轨制虽然带来了黑市套利等一系列问题,但外汇调节市场发挥了价格发现作用,为未来汇率市场化改革奠定了基础。 1994年的汇改当年取得了明显成效。 进出口扭转上年逆差局面,实现顺差53.9亿美元; 吸收外商直接投资规模扩大至337亿美元,同比增长22.5%; 此后三年,即1995年至1997年,经常项目加上直接投资顺差占GDP的比例分别为4.8%、5.3%和8.2%; 外汇储备余额从1993年底的212亿美元增加到1997年底的1050亿美元,四年增加838亿美元。 。 这些为1998年中国成功应对亚洲金融危机影响和2001年成功加入世界贸易组织提供了有力支撑。

1997年至2001年可以说是应对危机的时期。 1997年始于泰国的亚洲金融危机,使人民币汇率首次面临巨大的外部冲击、汇率贬值和国际资本外流的压力。 中国宣布人民币汇率不贬值,将兑美元汇率定为8.27,辅以严格的资本流动管理和积极的财政刺激政策。 1997年至2001年,人民币兑美元汇率稳定在8.27,对稳定预期、防止资本恐慌性外流发挥了积极作用。 然而,美元指数从这一时期的低点90升至2010年中期的高点121,涨幅达34%。 受此影响,人民币名义有效汇率和实际有效汇率在此期间分别上升26.3%和13.1%,加剧了国内通货紧缩压力。

2001年至2005年形势变化背后的国际因素。2001年底,中国经过长期谈判加入世界贸易组织,为工业化和出口赶超创造了条件。 2001年以来,美联储持续降息,实施宽松货币政策,应对“9·11”恐怖袭击和互联网泡沫破裂带来的经济下行压力。 受此影响,美元指数从2001年年中121的高点开始下跌至2005年初的81附近,四年内下跌了33%。 美元贬值和美联储宽松货币政策推动国际资本流入包括中国在内的新兴经济体。 中国经常项目加直接投资顺差占GDP的比重从2000年的4.8%上升到2005年的9.8%。在此期间,虽然人民币兑美元汇率稳定在8.27,但名义和实际有效汇率人民币汇率分别下跌17.5%和19.5%,基本恢复到1994年汇改时的水平。此时,人民币贬值预期逐渐消退,升值预期开始抬头。 日本、美国等国际社会要求人民币升值、重估的声音日益强烈。

思考三:汇率调整与经济结构调整

1994年的汇率改革纠正了此前人民币汇率高估的问题,帮助中国通过发展外向型经济实现了全面工业化和经济赶超。 2005年以来的增强汇率弹性改革,希望通过灵活的汇率调整推动经济结构转型。 中国金融四十人论坛高级研究员张斌博士的研究认为,2010年以后,中国的需求结构逐渐转向教育、医疗、通信、科研、金融、公共服务等人力资源密集型服务业。行政管理和社会组织。 需要。 但其供给不仅受到技术和人力资本的限制,而且受到政府过度监管的影响,短期内难以增加。 其表现之一就是“出国旅游热”、“出国留学热”甚至“出国就医热”。 央行行长周小川曾用“中医”来比喻纠正中国经济结构失衡,称其是温和渐进的,强调君臣使臣相容。 在这个中医方剂中,人民币汇率是一剂重要的“良药”。 与劳动力价格、出口退税等财税政策等其他“良药”相比,汇率具有可加可减的弹性、渐进性、可控性等特点,或许更能满足人们的需求。当前供给侧结构性改革。

4、第四阶段:2005年7月至2015年8月

2005年7月21日,中国人民银行宣布实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。 事实上,1998年危机后,它放弃了与美元挂钩的政策。 人民币兑美元汇率一次性升值,由8.2765上调2%至8.11,并作为次日中间价。 人民币汇率每日中间价由“参考前一日银行间市场加权平均价确定”修改为“参考前一日收盘价确定”,盘中波动幅度仍为±0.3%。

人民币兑美元汇率逐步升值。 从2005年汇改开始到2014年初,人民币兑美元汇率从8.11升至6.04,累计升值25.5%; 人民币名义有效汇率和实际有效汇率从2005年的低点到2015年7月的高点累计升值47.7%和57%。 在此期间,为应对2008年全球金融危机,人民币汇率于2008年6月至2010年6月重新盯住美元,汇率在6.82至6.86之间窄幅波动。 2010年6月,中国人民银行宣布“进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性”。 人民币汇率重回逐步升值轨道。

央行定期干预外汇市场,外汇储备不断积累。 为了给经济结构调整创造足够的时间,避免人民币汇率快速大幅升值,2005年至2014年近9年,央行定期干预外汇市场,买入外汇、释放人民币、同时提高法定存款准备金率。 从而达到对冲目的。 中国外汇储备余额从2005年的8188亿美元增至2014年6月的3.99万亿美元高位。

国际收支失衡状况逐步得到纠正。 伴随人民币汇率升值,我国经常项目顺差占GDP的比重整体呈下降趋势,从2007年高峰时的10.1%下降到2013年的1.5%。国际收支基本实现独立平衡。

央行试图推动人民币汇率双向波动。 为加大人民币汇率波动性,改变单边升值预期,央行于2007年5月、2012年4月、3月三次扩大即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动区间。 2014年,从±0.3%扩大到±0.5%,然后从±0.5%扩大到±1%甚至±2%。

思考四:开放条件下,提高汇率灵活性的重要性显着增加。

虽然大规模、外源性国际资本流动可能会对一国经济金融稳定产生影响,但总体而言,放松外汇管制、实现国际资本自由流动有利于提高福利水平,因此可以视为中国的核心举措。银行。 长远改革的方向。 “不可能三角”理论强调,资本自由流动需要浮动汇率,以保证货币政策的有效性不受影响。 国际货币基金组织2016年《全球经济展望》认为,新兴经济体过去几年的经验表明,灵活的汇率确实可以减少国际资本外流的影响。 2013年以来,包括中国在内的新兴经济体出现了历史上最严重的国际资本外流。 相比之下,巴西、俄罗斯等汇率更为灵活的经济体的国际资本外流相对较小。 从中国的经验来看,1997年亚洲金融危机期间,中国也经历了较大的国际资本外流压力。 为了保持固定汇率的稳定,我们只能采取严格的外汇管制措施来应对。 2005年至2015年,人民币逐步升值实际上加剧了国际投机资本流入。 2015年汇改后,中国出现了前所未有的国际资本外流。 这可以看作是人民币汇率调整未能迅速见效的结果。 这也证明了进一步提高人民币汇率灵活性的重要性。 此外,加强汇率政策与货币政策的协调是一个更为重要和深刻的话题,限于篇幅,这里不予讨论。

5、第五阶段:2015年8月至今

2015年8月11日,中国人民银行改革人民币汇率中间价报价机制。 中间价报价是指前一日银行间外汇市场收盘价。 当日人民币汇率中间价调整至6.2298,较前一交易日6.1162贬值1.9%。 2015年12月,外汇交易中心发布人民币汇率指数。 央行强调,要增加对一篮子货币的参考,以保持人民币兑一篮子货币汇率的基本稳定。 此后,为应对外汇市场存在的顺周期行为,避免市场恐慌,央行于2017年2月和2018年8月两次将逆周期因素引入中间价报价,加强对国际资本的宏观审慎措施流动。 管理。

2015年汇率改革是此前汇率市场化改革的延续,也是贯彻落实党的十八届三中全会关于稳步推进利率汇率市场化改革、加快推进利率汇率市场化改革的要求。实现人民币资本项目可兑换。

对于2015年汇改后中国的汇率制度,官方的说法是:“以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调整,实行有管理的浮动汇率制度”。 这一声明很好地概括了当前影响人民币汇率的三个因素:外汇市场供求状况、一篮子货币汇率和逆周期宏观审慎管理。

人民币可以贬值,也可以升值,实现双向波动。 人民币兑美元汇率从2015年8月的6.2097贬值至2017年初的6.9557,贬值幅度达12%。 在此期间,人民币汇率虽然经历了2016年2月至4月等少数时段的小幅反弹,但并未持续,也没有改变市场预期。 但2017年5月以来,人民币汇率基本实现双向波动。

央行退出对外汇市场的正常干预。 如果我们以央行外汇余额的变化作为衡量央行正常干预外汇市场程度的观察指标,我们可以发现,过去只有2012年和2014年这几个月当外汇余额变化接近于0时。大多数情况下,央行有时,特别是2015年8月汇改后,有必要干预外汇市场以稳定人民币汇率。 外汇占款余额单月减少7000亿以上。 但2017年5月以来,外汇余额月均变化为-148亿元。 若剔除2018年9月、10月和11月,外汇余额月均变化仅为-30亿元。 这表明近两年央行已基本退出对外汇市场的正常干预。

思考五:从全球视野审视中国汇率改革。

从全球视角审视中国汇率改革,我们应该清醒地认识到,发达国家货币政策的溢出效应显着影响着人民币汇率改革的进程和效果。 事后看来,1994年汇率并轨的时候,正好是美元指数由弱转强的起点,从80上升到2002年的120高位。由于1994年汇率统一期间的调整,人民币在未来7年与美元一起持续走强,可能会对国内经济产生更严重的通货紧缩影响。 2002年美元指数开始回落,2005年人民币开始实行浮动汇率安排,对美元逐渐升值,避免跟随美元对其他货币大幅贬值,影响中国的结构性改革。 更值得强调的是,2015年的汇改面临的是“二十年一遇的强势美元”。 自20世纪70年代建立以来,美元指数经历了三个强势周期。

第一轮是1980年至1988年,五年间美元指数从低点85.5升至高点158.5,涨幅达85%。 在此期间,拉美地区爆发债务危机。 第二轮是1997年至2005年,美元指数从四年半的低点90.9升至2001年中期的120.9,涨幅达33%。 其间,亚洲爆发金融危机,并波及俄罗斯、巴西、阿根廷,也对当时的人民币汇率及相关改革产生了重大影响。 当前第三轮强势美元周期最早始于2011年8月,起点为78.0。 迄今为止的最高点是五年后的2016年12月的103.3,涨幅为32.4%。 美元强势至少从两个方面对人民币汇率产生直接影响:一方面,从参考篮子货币汇率来看,美元强,人民币弱;另一方面,从参考篮子货币汇率来看,美元强,人民币弱; 另一方面,从外汇市场供求角度来看,美元走强、国际资本流出压力加大、外汇市场供需压力加大,也会导致人民币走弱。 鉴于上一次美元持续快速走强发生在20年前的90年代中期,当时中国的汇率自由化和市场开放还处于起步阶段,本轮美元强势应该说是意义最重大的一次。人民币汇率改革40年来的变化最大的外部冲击之一。

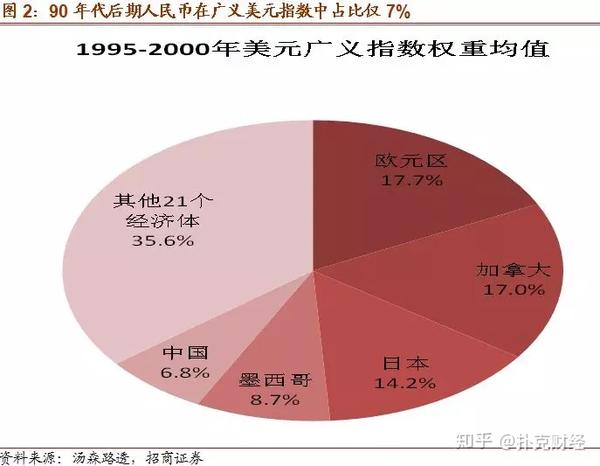

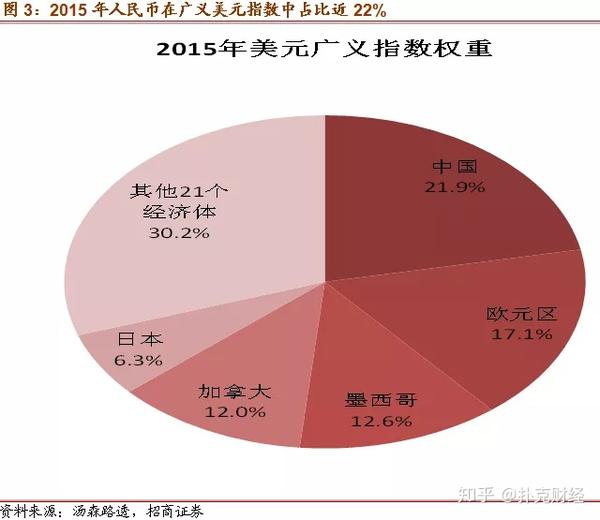

从全球视角审视中国汇率改革,我们也应该清醒地认识到,近年来,由于中国经济意义上的“大国”地位及其反向溢出效应,人民币汇率浮动对人民币汇率改革产生了影响。在抑制美元走强和促进国际货币政策协调方面发挥积极作用。 2015年底,美联储副主席斯坦利·费舍尔利用美联储的模型计算出,如果广义实际美元指数升值10%,未来三年美国GDP将下降1.5个百分点。 2015年汇改后,人民币兑美元参考一篮子货币的汇率波动进一步加大:美元指数强则人民币兑美元弱。 人民币在贸易加权广义美元指数中的份额已从20世纪90年代末的不到7%上升到目前的近22%。 如果人民币盯住美元汇率,而这22%的部分不随美元变化,美元升值10%可能只会导致美国GDP下降1.2个百分点。 2015年汇改后人民币兑美元波动性加大,使得强势美元对美国经济的负面影响更加显着,削弱了美元指数进一步走强的基础。

金融历史学家亚当·图兹在他的新书《崩溃:十年的金融危机如何改变世界》中重点关注了中国人民银行和美联储之间的货币政策协调。 2015年9月,美联储主席耶伦在利率会议后的新闻发布会上解释不加息原因时,8次提到中国,12次提到全球环境。 Adam Tooze认为,这是美联储主席第一次公开承认其他国家的环境是决定是否加息的重要变量(我在2015年3月写过《中国的货币政策如何平衡两者的关系》)经济增长和汇率稳定的目标”一文也指出了这样的重大变化)。

人民币汇率改革下一步

回顾人民币汇率形成机制改革40年,展望未来,下一步可能的改革措施包括:人民币中间价形成机制改革仍是主线,“参考一篮子货币机制有待完善,比如将其纳入经济增长、通胀等更多宏观数据。 是“管理”的,不能立即取消,但央行希望退出正常干预。 如果外汇供需形势进一步改善,目前实施的逆周期宏观审慎措施有望逐步取消。 利用外商直接投资和开放债券市场是“扩大流入”的主战场。 单纯依靠“控制流出”很难实现外汇市场与国际资本流动的平衡。 在此条件下,人民币汇率有望实现更大波动,打破价格禁忌,能涨能跌,真正实现市场主导的双向波动。